|

|

|

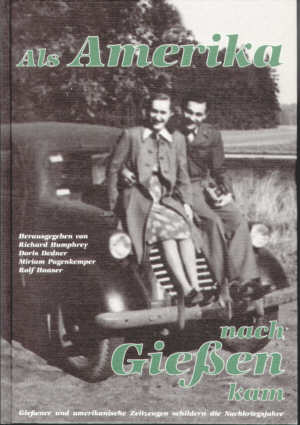

Ich stellte mich als Zeitzeuge für dieses Projekt des Oberhessischen Geschichtsvereins zur Verfügung. [Als Amerika nach Gießen kam. Gießener und amerikanische Zeitzeugen schildern die Nachkriegsjahre / Richard Humphrey, Doris Dedner, Miriam Pagenkemper, Rolf Haaser, Verlag Gießener Allgemeine, Gießen 1997] Das Projekt wurde von einem englischen Professor, Richard Humphrey, geleitet zusammen mit der Amerikanerin Doris Dedner. Miriam Pagenkemper, eine sehr symphatische und intelligente junge Frau, interviewte mich mit einem kleinen Tonband. Sie schickte mir dann das Manuskript ihrer Zusammenfassung nach Berlin, wo ich es in der Deutschen Bibliothek überarbeitete. Barbara und ich machten damals eine kurze Reise nach Polen, genauer: nach Ostpreußen. Richard Humphrey ist ein Genie, er erwarb sich echte Verdienste um mehrere solcher Giessen betreffenden Projekte, z.B. die Zerstörung des alten Giessen am 6. Dezember 1944. [Der Untergang des alten Gießen. Hundert Zeitzeugen berichten von den Bombardierungen der Stadt im II. Weltkrieg, Gießen 1994; Gießen - ein Kriegsende. Erinnerte Zeitgeschichte der letzten sechs Kriegsmonate, Gießen 1995]. Ich hatte eigenartiger Weise eine Menge Erinnerungs-Spots bzgl. dieser Nachkriegs-Zeit, obwohl dies ja in dem Alter zwischen 5 und 10 Jahren sich abspielte. Als Vorbereitung des Interviews schrieb ich mir diese Erinnerungs-Spots als kurze Notizen auf, damit sich meine Interviewerin daran orientieren konnte. Sie war auch wirklich erfreut darüber. Im Nachhinein hat mich folgendes überrascht: hier war eine Zeit für mich zum nachträglichen Bewußtsein gekommen, die mich offenbar außerordentlich stark für mein Lebendigsein geprägt hat. Es war eine Lebensphase - aber auch gleichzeitig eine Zeitphase - die irgendwie in den Untergrund verdrängt wurde, nachdem sich die Deutschen allmählich wieder hochrappelten. Durch dieses Interview und seine Veröffentlichung konnte ich endlich meine Erinnerungen an diese Zeit in meine bewußte Identität integrieren. Hier noch zwei alte Fotos: So ungefähr sah der Zeitzeuge damals aus (das rechte ist in der Gießener Pestalozzischule aufgenommen, wo sie mich die ersten Jahre - seit 1947 - meiner horriblen Schulzeit quälten). Leider gibt es keine sonstigen Fotos. Meine Mutter hat skurrilerweise erst ihren Freund Skat aus den drei Fotos ausgeschnitten, die sie aus jener Zeit von sich hatte, dann schließlich, viele Jahre später, die Fotos mit den gewellten Rändern ganz vernichtet - leider.

|

|||||||||||

|

[Als Amerika nach Gießen kam. Gießener und amerikanische Zeitzeugen schildern die Nachkriegsjahre / Richard Humphrey, Doris Dedner, Miriam Pagenkemper, Rolf Haaser, Verlag Gießener Allgemeine, Gießen 1997 S. 31-38] Teil 1 Manfred Aulbach Jahrgang 1941, damals Schüler Meine ledige Mutter zog im Jahr meiner Geburt 1941 von einem Dorf in der Nähe von Aschaffenburg nach Gießen, wo bereits eine ihrer Schwestern wohnte. Sie lebte mit mir in einer kleinen Wohnung am Seltersweg (heute Uhren-Balser) und arbeitete als Postbotin. Gelegentlich fuhr sie in ihr Heimatdorf, anfangs mit dem Zug, später, gegen Kriegsende, auch mit dem Fahrrad, und so war sie auch am 6. Dezember 1944 nicht in Gießen. Doch als sie nach dem Angriff in den Seltersweg zurückkam, mußte sie feststellen, daß das Haus nicht mehr bewohnbar war. Ihre Schwester, mit ihrer Familie wohnhaft in der Rittergasse, war ebenfalls ausgebombt, und gemeinsam wurden beide Familien in den Riegelpfad ausquartiert. Meine erste greifbare Erinnerung bezüglich einer Begegnung mit amerikanischen Soldaten: Mutti fuhr mit mir – damals dreieinhalb Jahre alt – auf dem Fahrrad im Frühjahr 1945 wieder zurück nach Gießen. Vorbeifahrende Ami-Lastwagen waren voller Soldaten, die uns Süßigkeiten zuwarfen, riefen und winkten. Wir haben die Kostbarkeiten dann vom Straßenrand aufgelesen. Weitere frühe, positive Erinnerungen an die Amerikaner habe ich in bezug auf das „Kinderhaus“, ein ehemaliges Verbindungshaus der Studentenverbindung „Wingolf“, das die Amerikaner Kindern zur Verfügung stellten und das als Sensation von den Gießener Kindern aufgenommen wurde. Auch ich war mit meinem Cousin dort. Dieses „Paradies“ bestand leider nicht lange, doch dafür bot man uns im Amerikahaus (zuerst am heutigen Berliner Platz, dann in der Ludwigstraße) unter anderem die Möglichkeit, Kinderbücher durchzublättern Dort gingen wir häufig hin, und ich erinnere mich an bebilderte Kinderbücher wie „Dr. Dolittle“ und „Maus und Mäuserich“. Ebenso sensationell aufgenommen wurde ein 1947 von den Amerikanern organisierter „Kindertag“: In der ehemaligen Verdun-Kaserne am Ende der Licher Straße wurden einen Tag lang alle Gießener Kinder kostenlos bewirtet – der Andrang war groß. Meine Mutter machte sich auf die Suche nach einer Bleibe für sie und mich. Am Kugelberg fand sie eine leerstehende, halbkaputte Wohnung. Hier hatte die Stadt triste einstöckige Wohnblocks für Arbeiter und Angestellte errichtet, und es gelang meiner Mutter, eine Wohngenehmigung zu bekommen. Unsere neue Bleibe bestand aus drei Räumen mit Flur, Toilette und einem dazugehörigen Keller. Einer der drei Räume, die Küche, war bis 1948 nicht benutzbar, denn eine Bombe hatte die Außenmauer zerstört und einen großen Trichter gerissen. Dieser Raum wurde mit Brettern vernagelt und diente bis zur Instandsetzung unter anderem als Versteck für Schwarzmarktwaren und Dollars. |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

[Als Amerika nach Gießen kam. Gießener und amerikanische Zeitzeugen schildern die Nachkriegsjahre / Richard Humphrey, Doris Dedner, Miriam Pagenkemper, Rolf Haaser, Verlag Gießener Allgemeine, Gießen 1997, Zeitzeugenbericht Manfred Aulbach S. 31-38] Teil 2 Kurz nach dem Ende des Krieges konnte meine Mutter uns über Wasser halten, indem sie für polnische Soldaten Wäsche wusch und bügelte. Die Polen waren in der Kaserne an der Licher Straße gegenüber dem Kugelberg untergebracht; als 1946 die Amerikaner dort einzogen, fiel diese Verdienstmöglichkeit aus. Von nun an bestritt meine Mutter unseren Lebensunterhalt mit dem Verkauf und Ausschank von Schnaps, den sie irgendwo – schwarz und billig – einkaufte. Bald füllte sie die Flaschen selbst ab und beklebte sie mit selbstgemachten Phantasie-Etiketten – goldfarbenes Staniol mit Sternen - , damit der Schnaps „original“ wirkte. Als später, ab circa 1948, die Küche wieder benutzbar war, wurde diese zur „Privatkneipe“ umfunktioniert. Vorher waren die Begegnungen mit den Amerikanern in einem der beiden anderen Räume der Wohnung. Ein Zimmer der Wohnung war unser Schlafzimmer mit Strohsackbetten. In unserer Küche wurde Schnaps ausgeschenkt, Kaffee und Zigaretten getauscht, und sie war ein Treff- und Kontaktpunkt für Gelegenheitsprostituierte und ihre „Kunden“. Hauptsächlich farbige amerikanische Soldaten gingen bei uns ein und aus; die Frauen waren anfangs oft junge ehemalige polnische Fremdarbeiterinnen. Meine Mutter versuchte mich aus diesen Geschäften herauszuhalten. Als kleiner Junge war ich selbstverständlich naiv; meine Wahrnehmungen waren eigentlich viele kleine Einzelheiten, die ich erst im nachhinein in Zusammenhang setzen konnte. So entdeckte ich zum Beispiel „Luftballons“ im Keller und kleine Salbentübchen in der Wohnung, was ich damals zwar äußerst interessant fand, aber nicht begriff, was das hieß. Heute weiß ich, daß es sich nicht um Luftballons, sondern um Präservative handelte und daß der Inhalt der Salbentübchen zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten eingesetzt wurde. In der Küche meiner Mutter gab es Gelegenheiten zum Kartenspiel, Radio hören, Schnaps trinken und nebenbei auch zum Geschlechtsverkehr auf der alten Couch oder im Keller. Als Gegenleistung erhielt meine Mutter hauptsächlich Kaffee, Zigaretten, Dollars. Damals gab es zwei Sorten von Dollars: die „echten“, wertvollen grünen Dollars und die kleineren, bunten „Army-Dollars“, die jedes Vierteljahr verfielen. Diese mußte man natürlich vor dem Ablauf loswerden, und das gelang mit Hilfe von vier oder fünf stadtbekannten Geldwechslern – Juden -, die am Bahnhof standen und in den großen Taschen ihrer weiten Mäntel die begehrten „echten“ Dollars hatten. Manchmal kamen sie auch direkt zu uns in Muttis Küche und tauschten vor Ort. Was die Geldwechsler mit den bunten Dollars machten, weiß ich allerdings nicht. Doch es war allgemein bekannt, daß diese Geldwechsler Juden waren, und vermutlich ließ man sie auch von offizieller Seite gewähren. |

|||||||||||

|

[Als Amerika nach Gießen kam. Gießener und amerikanische Zeitzeugen schildern die Nachkriegsjahre / Richard Humphrey, Doris Dedner, Miriam Pagenkemper, Rolf Haaser, Verlag Gießener Allgemeine, Gießen 1997, Zeitzeugenbericht Manfred Aulbach S. 31-38] Teil 3 Angst herrschte vor den Razzien, die von Zeit zu Zeit von deutschen Kriminalpolizisten in Zivil durchgeführt wurden. In diesem Zusammenhang fällt mir der Name Hohmeyer ein, der als besonders „scharfer Hund“ galt und vor dem meine Mutter Angst hatte. Er kam gelegentlich und stellte unangenehme Fragen. Zu den wenigen „Stammgästen“ zählte ein sehr alter Deutscher, der in der Heil- und Pflegeanstalt in der Licher Straße (heute PKH) untergebracht war. Er kam am Nachmittag und wurde von meiner Mutter mit Essen versorgt. Immer brachte er seinen silbernen Löffel mit, doch irgendwie ekelte es mich vor ihm, weil er beim Essen sabberte, und als er mir schließlich seinen Löffel schenkte, weigerte ich mich konsequent mit diesem zu essen. Wenn sich gegen Abend Mutters Küche mit Leuten füllte, wurde ich hinausgeschickt. Die Küche war für mich dann tabu, aber ich habe das strikte Verbot gelegentlich umgangen, und so sah ich einmal meine Mutter mit einem „Neger“ unter der Decke auf dem einzigen Sofa liegen. Die anderen Gäste hockten um den Küchentisch, tranken und unterhielten sich – das war da wohl „o.k.“. Mit Prostitution selbst hatte meine Mutter allerdings weniger zu tun; vorübergehend hatte sie einen „guten“ Neger als festen Freund. Er hieß wohl Scott, aber wir sprachen seinen Namen wie „Skat“ aus. Manchmal hatte meine Mutter die Wohnung ziemlich voll – es gab damals viele Frauen, die sich mit Prostitution über Wasser hielten. Die Gesichter wechselten rasch; nur an wenige kann ich mich gut erinnern. Von den polnischen Fremdarbeiterinnen ist mir eine besonders in Erinnerung geblieben, weil sie – wahrscheinlich eine ausgebildete Lehrerin – mir bei meinen Hausaufgaben half. In der Nachmittagssonne im Schlafzimmer im Bett liegend, malte sie mir in wunderschön regelmäßigen geschwungenen Buchstaben die Aufgaben auf die Schiefertafel, sehr sorgfältig, fast andächtig. Stolz präsentierte ich meiner Mutter „meine“ Leistung, doch sie erkannte gleich den Schwindel, wischte alles aus und hieß mich, die Aufgaben alleine zu lösen. Auch die Kundschaft wechselte ständig. An den einen oder anderen „guten“ Neger kann ich mich erinnern – den Ausdruck „schlechte“ Neger gab es übrigens nicht: Es gab nur gute und nicht so gute. Gemeinsam war ihnen meiner Erinnerung nach, daß sie immer so gut rochen – das war mein erster Kontakt mit Männerparfüm. Manchmal ging es bei uns zu wie in einer Herberge; meine Mutter ließ wohl auch Frauen gegen Entgelt bei ihr übernachten – einmal schliefen circa zehn junge Polinnen bei uns. Vielleicht waren sie auf der Durchreise, denn sie blieben nur kurz. Gelegentlich gab es auch Ärger. Konkret erinnern kann ich mich an eine Schlägerei, bei der meine Mutter eine Flasche auf den Kopf bekam und in die Uni-Klinik mußte. Wer da warum wen angegriffen hatte, habe ich nicht mitbekommen, es war wohl eine Schlägerei nach zu viel Schnapsgenuß. |

|||||||||||

|

[Als Amerika nach Gießen kam. Gießener und amerikanische Zeitzeugen schildern die Nachkriegsjahre / Richard Humphrey, Doris Dedner, Miriam Pagenkemper, Rolf Haaser, Verlag Gießener Allgemeine, Gießen 1997, Zeitzeugenbericht Manfred Aulbach S. 31-38] Teil 4 Mich belastete die Situation eigentlich nicht – für mich war die Welt aufregend. Mein zweites Zuhause waren die Trümmergrundstücke, auf denen die Kinder ihre abenteuerliche Spielplatzwelt hatten. Einmal fand ich lauter kleine, dunkle Stanniol-Beutelchen, die ich mit nach Hause nahm. Doch niemand konnte zunächst etwas damit anfangen, bis schließlich jemand dahinterkam, daß es sich bei dem hellbraunen, sehr intensiv riechenden Pulver um Nescafé handelte. Später – nach 1950 – kam mir zu Ohren, daß im Keller des zerstörten Hauses von Metzger Schilling noch eine Registrierkasse mit Geld lag. Ich wagte mich hinein, und tatsächlich fand ich im Schutt einige alte Zweimarkstücke, aber keine Kasse mehr. Ob und was die Münzen noch wert waren, weiß ich nicht mehr. Eine meiner Entdeckungen machte ich mit meinem Cousin zufällig im Wäldchen nahe den Ami-Kasernen. Beim Herumstromern sah ich etwas im Graben liegen, schlecht unter Laub versteckt. Zu meinem Erstaunen fand ich dort einige Schnapsflaschen, genau wie die, die meine Mutter verkaufte. Das muß die eiserne Reserve von Amerikanern gewesen sein, die ihre verbotenen Kostbarkeiten in Reichweite haben wollten. Ich gehe davon aus, daß wir die Flaschen mitgenommen haben. Auch Waffen habe ich gefunden, allerdings nicht im Wald, sondern auf dem Grund des Schwanenteichs, aus dem irgendwann einmal das Wasser abgelassen wurde. Im Schlamm steckten zwei Gewehre, die mein Schulkamerad Emil und ich an uns nahmen und im Park bei dem Alten Friedhof im Gebüsch versteckten. Allerdings wohl nicht sehr sorgfältig, denn am nächsten Mittag nach der Schule waren die Gewehre zu unserem großen Bedauern verschwunden. Eine weitere Attraktion war das Baseballspielen der Amerikaner auf dem beschlagnahmten Waldsportplatz. Hinter einem hohen Bretterzaun wurde dort das uns unbekannte Spiel geübt; durch Astlöcher beobachteten wir das Ganze. Viel interessanter daran war aber, daß von Zeit zu Zeit ein Baseball über den Zaun flog, auf den wir dann natürlich ganz scharf waren. Denn nicht nur zum Ballspielen waren die Baseball-Bälle geeignet: Einige Kinder waren auf die Jagd nach Bällen regelrecht spezialisiert, denn diese Dinger ließen sich auftrennen, und das Innenleben – eine Art festgewickeltes Garn – wurde von einfallsreichen Müttern zu ganzen Pullis verarbeitet! Den Kern bildete ein kleiner roter Gummiball, den wir dann zum Spielen verwendeten. Auf dem Gelände der heutigen Juristischen Fakultät, wo damals amerikanische Soldaten untergebracht waren, wurde eine Zeitlang täglich Punkt 17 Uhr zu den Klängen der amerikanischen Nationalhymne die Flagge eingeholt – das Trompetenspiel beim Einholen der Flagge, das Zeremoniell und die Uniformen der Soldaten mit weißen Gamaschen waren ein beeindruckender und feierlicher Anblick. |

|||||||||||

|

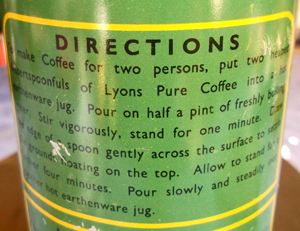

[Als Amerika nach Gießen kam. Gießener und amerikanische Zeitzeugen schildern die Nachkriegsjahre / Richard Humphrey, Doris Dedner, Miriam Pagenkemper, Rolf Haaser, Verlag Gießener Allgemeine, Gießen 1997, Zeitzeugenbericht Manfred Aulbach S. 31-38] Teil 5 1947 kam ich zur Schule. Das Gebäude der Pestalozzi-Schule war noch stark beschädigt, der gesamte rechte Flügel war nicht benutzbar. Eine lange Treppe führte zu dem Ort der von den Amerikanern organisierten Schulspeisung: In einer Reihe standen unten große, blaue Warmhaltekübel, aus denen der Hausmeister morgens heißen Kakao, mittags meistens ein Eintopfgericht an die Kinder austeilte. In einer langen Schlange, das mitgebrachte Geschirr in der Hand, warteten die Schüler auf das wirklich gute Essen. Vor allem der Geschmack einer köstlichen Nudelsuppe mit Fleischstückchen drin ist mir noch gut in Erinnerung. Nachschlag gab es immer, auch mit nach Hause durfte man etwas nehmen, so daß meine Mutter auch von der Schulspeisung profitieren konnte. Ich habe eigentlich nur die Annehmlichkeiten durch die Anwesenheit der Amerikaner mitbekommen – Herrlichkeiten wie Hershey-Schokolade in Täfelchen und in Sirupform, die mir heute überhaupt nicht schmeckt, waren damals der Himmel auf Erden. In der Außenstelle der PX (heute Sportpavillon Capri) an der Grünberger Straße 145 gab es – ausschließlich für Amerikaner – Coca-Cola im Sixpack. Ich lernte gesalzene Erdnüsse und Corned Beef in Dosen kennen und unterschied nach der Dosenfarbe zwischen „grünem“ Lyons- bzw. „rotem“ Maxwell-Coffee. Not und Hunger habe ich in dieser Zeit nicht kennengelernt. Es gab ständig etwas Neues, Aufregendes für ein Kind in meinem Alter. 1950 wurden wir aus der Wohnung am Kugelberg „geklagt“. Auslöser, wenn auch natürlich nicht Ursache, war wohl eine scheinbar unangemessene Wutreaktion meinerseits. Eine Hecke in der Nachbarschaft war Objekt der Begierde der dort wohnenden Kinder: Wer darin hockte, hatte eine gewisse „Machtposition“. Ein anderer Junge thronte dort, und als dieser irgendwann nicht mehr kam, machte ich mich in „meiner“ Hecke breit. Als ich sie einmal verließ und dann zurückkam, sah ich zu meinem Entsetzen die Tochter des Nachbarn darin residieren. Aus lauter Wut pinkelte ich sie von der Seite an. Sie zeigte keine Reaktion, und so trollte ich mich. Kurze Zeit später sah ich, wie ihr Vater vor einer Ansammlung von Nachbarn und Passanten eine regelrechte Hetzrede hielt gegen die Zustände in dieser Straße. Es war offenkundig, daß er speziell uns meinte, da er anschließend in unsere Wohnung eindrang und versuchte, mich zu verprügeln. Meine Mutter, eine couragierte Frau, verstand es aber wohl, mich zu verteidigen. In der Gegend des Kugelbergs 18 war nach meiner Erinnerung eine kuriose Trennung vorhanden: Auf der Seite mit den geraden Hausnummern – dort, wo auch wir wohnten – lebten die sozial „Niederen“ und auf der gegenüberliegenden Seite mit den ungeraden Hausnummern Leute, die „besser“ waren oder sich zumindest dafür hielten. Vielen waren wohl „Geschäfte“ wie die meiner Mutter ein Dorn im Auge, und als der auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnende Nachbar seiner Wut freien Lauf gelassen hatte, wurde uns bald eine Räumungsklage von der Stadt – der Hausbesitzerin – zugestellt. Geräumt wurde zwar nicht – der Ablauf des Verfahrens ist mir unbekannt -, sondern wir konnten tauschen: Meine Mutter und ich zogen in die Wohnung meiner Tante und ihrer Familie im Teufelslustgärtchen 18 (sie waren inzwischen vom Riegelpad ins Teufelslustgärtchen umgezogen), und sie zogen im Austausch an den Kugelberg. Das Teufelslustgärtchen war damals eigentlich keine Gasse, sondern ein freier Platz zwischen Löwengasse, Katharinengasse und Seltersweg – sozusagen ein großer Hinterhof. Dieser Platz bildete einen Treffpunkt, hier war immer was los. Die Wohnung war im „alten Haus von Rocky Tocky“, ein großes altes gelbes Lehmhaus, in dem auch einige Frauen wohnten, die mit Amis verkehrten. Eine der Frauen hatte drei Kinder von drei verschiedenen Amerikanern. In nächster Nähe gab es diverse Ami-Kneipen: Schwabs Weinstube im Seltersweg – das wurde noch 1950 für Amerikaner „off limits“ erklärt und damit geschlossen -, das neugebaute „Café Wismann“ im Gebäude des heutigen „Tschibo“ und die Pilsklause in der Löwengasse. |

|||||||||||

|

[Als Amerika nach Gießen kam. Gießener und amerikanische Zeitzeugen schildern die Nachkriegsjahre / Richard Humphrey, Doris Dedner, Miriam Pagenkemper, Rolf Haaser, Verlag Gießener Allgemeine, Gießen 1997, Zeitzeugenbericht Manfred Aulbach S. 31-38] Teil 6 Das Kino „Gloria“ war nur für Amerikaner geöffnet. Nachmittags standen oft die Eingangstüren weit offen, damit geputzt werden konnte. So konnten wir Kinder hineingucken, und es sah darin aus wie Kraut und Rüben: Kaugummis klebten unter den Sitzen, Popcorn lag überall verstreut auf dem Boden, genauso wie leere Cola-Flaschen. Manche Gleichaltrige entwickelten sich zu regelrechten Spezialisten im „Anbetteln“: Sie baten die Amerikaner beispielsweise, sie in den Film mit hinein zu nehmen. Die meisten waren recht großzügig, und so gelangten einige von uns ins Kino. Ich allerdings war nicht so gut dabei. Amerikanische Comics wurden im „Eck“ (Teufelslustgärtchen) getauscht, und an Silvester verkauften wir Feuerwerkskörper in der Innenstadt an die Amis – je näher Mitternacht rückte, desto höher stiegen die Preise. Später ging ich auch mit Freunden in „Ami-Kneipen“ wie das „UC“ (heutiger Radio-Hoffmann in der Plockstraße) und die Pilsklause. Wir lernten Flipperautomaten, Music-Boxen, Neger-Bands kennen. Durch den Schwarzhandel am Kugelberg hatte sich meine Mutter einiges von dem neuen, noch ziemlich raren Geld zusammengespart, so daß sie 1950 jemandem für 1000 DM ein Wurstbüdchen an der Ecke Seltersweg/Plockstraße abkaufen konnte. Im Teufelslustgärtchen wohnten wir also nun sehr günstig, nur ein Katzensprung bis zum „Geschäft“. Seit diesem Tage hatte meine Mutter mit Amis und Schwarzhandel nichts mehr zu tun. Die Wurstbude war durch tagtäglich nervenaufreibenden Arbeitseinsatz (auch meinerseits) bis in die Nacht hinein (Kinoende halb elf) und durch die äußerst günstige Lage zehn Jahre lang eine kleine Goldgrube. Meine Mutter hatte einen Bausparvertrag und zahlte fleißig ein, so daß sie 1956 ein Grundstück am Stadtrand, Nähe Bergwerkswald, erwerben konnte. Dort wurde 1958/59 unser Zweifamilienhaus errichtet, das meine Mutter weitestgehend vermietete, um die restlichen Schulden abzutragen. In meiner Erinnerung war diese Nachkriegszeit bis circa 1957 ein kurze Phase der Freiheit in Deutschland. (Gesprächsaufzeichnung, 1996) |

|||||||||||

|

Alt-bekannte Streunergegend aus meiner Kindheit: man konnte von der ‘Volkshalle’ (=Miller Hall) durchgehend bis zum ‘Ami-Schutt’ (Müllabladeplatz hinter dem Eulenkopf) laufen. Rechts sieht man die Artillerie-Kaserne mit Nazi-Spitzbunker. Seit etlichen Jahren ist die Gegend von den Amis freigegeben (geräumt) worden. Im ersten Weltkrieg war übrigens hier ein großes Kriegsgefangenen-Lager “Am Trieb” - heute parallel Hannah-Arendt-Straße.

Äußerst begehrter Schwarzmarkt-Kaffee: Der ‘grüne’ Lyons Coffee. Es gab noch den Maxwell Coffee.

Hier ist der Maxwell Coffee in einer blauen Dose - in meiner Erinnerung gab es schwarzmarktmäßig rote Dosen.

Das Foto wurde von uns geschossen im sehr empfehlenswerten 50er Jahre-Museum in Büdingen (2013)

(eigenes Exemplar)

Das untere Foto wurde von uns geschossen im sehr empfehlenswerten 50er Jahre-Museum in Büdingen (2013)

Lizenz siehe Wikimedia

Lizenz siehe Wikimedia

Lizenz siehe Wikimedia

Die Würstchenbude im Seltersweg/Ecke Plockstraße 1950/51. (Es ist die Ecke bei den ‘3 Schwätzern’. Bis vor einiger Zeit befand sich an dieser Ecke die Buchhandlung Montanus). Links im Hintergrund ist eine Baubude. Meine Mutter reicht gerade ein Würstchen an eine Kundin. Es kostete 45 Pfennige, war aber kleiner als die heutigen Bratwürste. Die besten Würstchen bekamen wir vom Metzger Kratz aus Niederohmen im Vogelsberg geliefert (da krieg ich jetzt noch Appetit drauf!). Er war zu dieser Zeit Metzger auf dem Wochenmarkt. (Die Aufnahme ist von seiner Tochter gemacht).

|

|||||||||||